こんにちは、教員まめたです。

2023年3月10日、教員の残業代をめぐる訴訟の結果が出ました。

残念ながら敗訴となりましたが、教員の労働環境を訴えるきっかけとなりました。

そもそも給特法ってどんな法律?

どうして教員には残業代が出ないの?

そのような疑問に思う方は、いらっしゃいませんか?

今回は、【給特法】どんな法律?残業代が出ない今、教員が考えたいことについて記事にしました。

・給特法について知りたい

・残業代が出ない理由を知りたい

・教師の労働環境と今後が気になる

・今の自分にできることを考えたい

まめたの自己紹介!!

・現役教師で、授業と子どもたちとの生活が好き。

・しかし、お金の知識不足で貯金できない生活や不安な日々を経験。

・それから教師の資産形成と金融教育に興味を持つように。

・猛勉強の末、FP2級、簿記3級、宅建の一発合格を果たす!

・今では、わが家の資産は右肩上がり中!!

☑︎給特法で教員の給与を定めている(手当は月給の4%)

☑︎給特法は現状に合わない法律である

☑︎月8時間以上の時間外労働で、時給が下がっていく

☑︎働き方を見直し、定時退勤を心掛けよう

給特法

概要

公立の義務教諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法

1971年制定の給特法は、公立学校の教員の給与について定めた法律です。(私立学校と国立学校は対象外)

給特法では、教員の勤務時間管理を行うことは特殊性を考慮して適当ではないとし、休日勤務手当や時間外勤務手当を支給しない(残業代を出さない)代わりに、給料の月額4%を教職調整額として支給するものと定めれています。

月30万円なら4%に当たる12,000円をあらかじめ給料に含めますよ、という話です。

教員の特殊性って何?

教員の特殊性

①学校外の自己研修

②児童生徒がいない学校休業期間

③教材研究や授業準備

給特法には、「教員という職業は他の労働者や一般の公務員とは異なる職務であり、勤務態様の特殊性がある」と書かれています。

あくまで本人の自主性や意欲によるものとみなされる点が特殊。

休もうと思えば休めるし、授業がない分、時間が増える点が特殊。

自己の裁量で時間をかけようと思えば、いくらでもかけられる点が特殊。

このように、業務や研修に対する時間の線引きが曖昧かつ難しいのが教員です。

そこで考えられたのが月給の4%を手当とする教職調整額です。

なんで4%なの?

月給の4%を教職調整額とする訳

法律制定時(1971年)に参考にした「教員勤務状況調査」で残業時間が月平均8時間だったから

これを聞いて、驚かれる方もいると思います。

もっと残業しているよ〜!

2022年の教員の残業時間が月平均123時間と聞いたよ?

このように疑問を抱かれた方いますよね?

その疑問こそ、給特法の問題点です。

教員の残業時間が増える一方で、制定されてから約51年も抜本的な見直しがされていないのです。

2021年に以下2つの対策が出されました。

・変形労働時間制の適用

➡︎労働時間を忙しい時期は長く、忙しくない時期は短くするかの判断を自治体に任せよう

・業務量の適切な管理等に関する指針の策定

➡︎教員の時間外労働は命令されたものではない業務が多いから管理していこう

残業時間は増える一方で効果は出ておらず、むしろ悪化しています。

現状に合わない法律のもとで働いているのです。

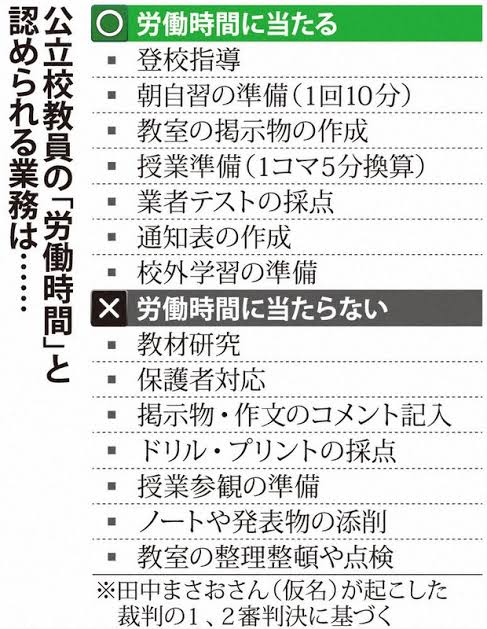

時間外手当が出る超勤4項目

①実習に関する業務

②修学旅行などの行事に関する業務

③職員会議に関する業務

④非常災害に関する業務

その他の業務はたとえ時間外だとしても、残業とはみなされません。

教員の労働時間について、裁判所が仕分けしたものが上の写真です。

“定額働かせ放題”と騒がれるのもこうした背景があります。

教材研究が労働時間に入らないのは、納得しにくいな〜。

教員の現状

残業時間

実質95.5時間であり、過労死ライン(月80時間の残業)を超えている

参考としたのは、日本の教職員組合の「2022年学校の働き方改革に関する意識調査」です。

結果として、週あたりの平均時間外勤務時間が23時間53分であり、単純に4倍して月換算すると、実質95時間32分/月の時間外勤務となる計算です。

本来、教員以外公務員や民間企業であれば、労働基準法の適用によって時間外労働に対して割増賃金や残業代が支払われますが、教員にはありません。

つまり、教職調整額で基準とされる月8時間を超えた場合、時給は下がり続け、金銭的/時間価値が下がっていくことになります。

資産形成を進めるどころか、健康面にも金銭面にもマイナスなことばかりです。

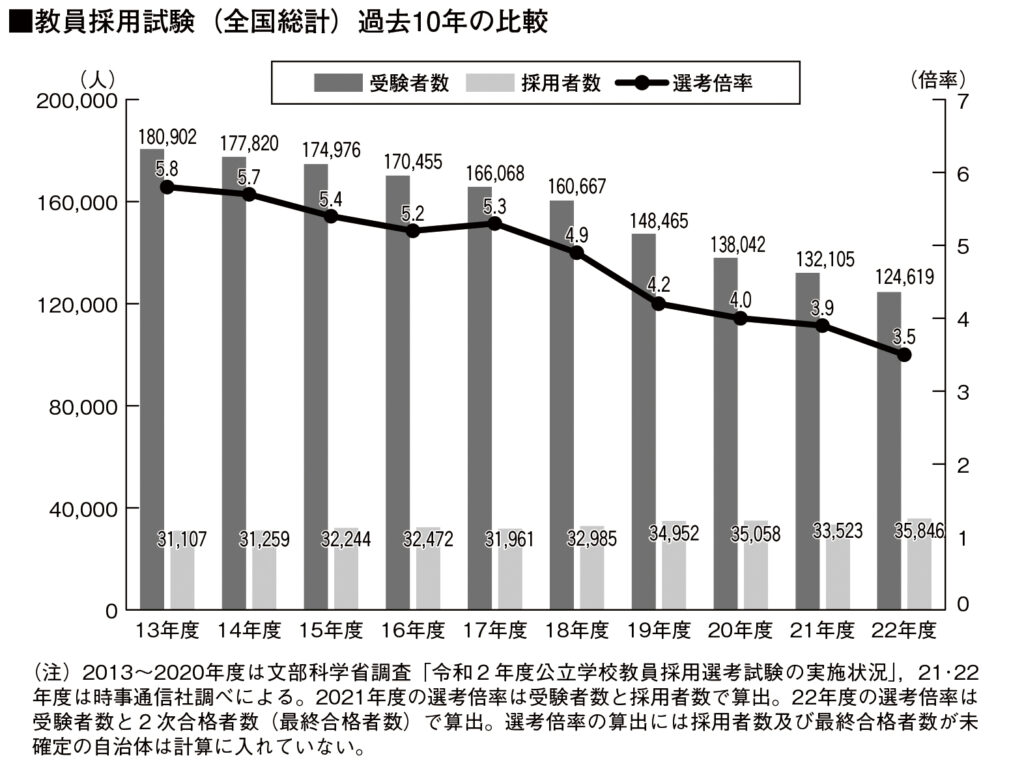

こうした勤務時間の長さも教員志望数の減少要因の1つです。

給特法廃止のメリットとデメリット

一番の対策は業務削減です。

それを踏まえた上で、給特法廃止のメリット・デメリットをまとめました。

・教員の労働を見直すきっかけになる

・時間外労働への金銭的保障が増える

教員は本来、授業を通して子ども達の力を伸ばすことが仕事です。

しかし、実際は会計処理や保護者対応などによる多忙化で、授業準備を十分に行えない人もいるのではないでしょうか?

残業している教員も多いのも見逃せません。

こうしたことから、給特法の廃止は教員の適切な労働を見直すきっかけとなります。

残業代がつくようになれば、時間外労働への金銭的保障(残業代)も期待できます。

・だらだら働いている(仕事ができない)教員ほど給料が上がる

・効率よく働いている(仕事ができる)教員ほど損する

・残業代出ることを理由に、業務がさらに増える可能性がある

私は、デメリットの方が強いと考えています。

まずは教員の業務の厳選化、委託化を進めることが大事ではないでしょうか。

給特法を廃止しても業務量が同じなら、働きやすさは変わらないもんね!

今、教員が考えたいこと

自分の働き方を見直し、定時退勤を心がける

現在、政府によって給特法が検討されていますが、正直期待していません。

教員の業務が多いことは認めますが、労働環境の改善をすべて他人任せにしてもいけないと思っています。

なぜなら、日々の授業準備や業務を工夫し、定時退勤している先生方もいるからです。

そうした先生方は、決して労働を放棄したわけでなく、限られた時間の中で仕事をこなしているのです。

私も定時で帰れるように、以下のことを大切にして働いています。

⓪時間は限られていることを認めて働く

①役割分担を明確化する

②授業ストックを溜めておく

③定時で帰る目的を明確にする

④締切を設定し、早めの準備をする

⑤iPadを使った仕事管理/教材研究

⑥考える仕事と作業的な仕事の区別をつける

⑦トレードオフとエッセンシャル思考の活用

働き方を意識的に変えていくことも大事だよね!

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

【給特法】どんな法律?残業代が出ない今、教員が考えたいことはいかがでしたか?

「給特法について詳しく知ることができた!」

「残業代が出ない理由が分かった!」

「自分の大切な時間と健康を守ためにも、定時退勤で帰れるように工夫しよう!」

などと、みなさんの思考や行動が変わりましたらうれしいです。

以上、教員まめたでした。またお会いしましょう!

Twitterでも毎日発信しています。よろしければ、教員まめたのフォローをお願いします!

コメント