こんにちは、教員まめたです。

今教員を辞めたら、どのくらい退職金をもらえるのかな?

退職金を計算するのって難しそう。

退職金の早見表があると助かるなあ。

そんなふうにお悩みの方、いらっしゃいませんか?

そこで今回は教員の退職金の計算方法についてまとめました。

この記事を読めば、あなたの退職金があっという間に計算できます!

- 退職金の計算方法を知りたい

- 今後教員を辞めようと思っている

- 今辞めたらどのくらいもらえるか気になる

教員の退職金事情

公立教員と私立教員の退職金の違い

退職金の有無や計算方法は、公立と私立で異なる

公立教員は、都道府県や自治体の規定による一方、私立教員は学校独自の規定によります。

このような理由で差が生じるわけですね。

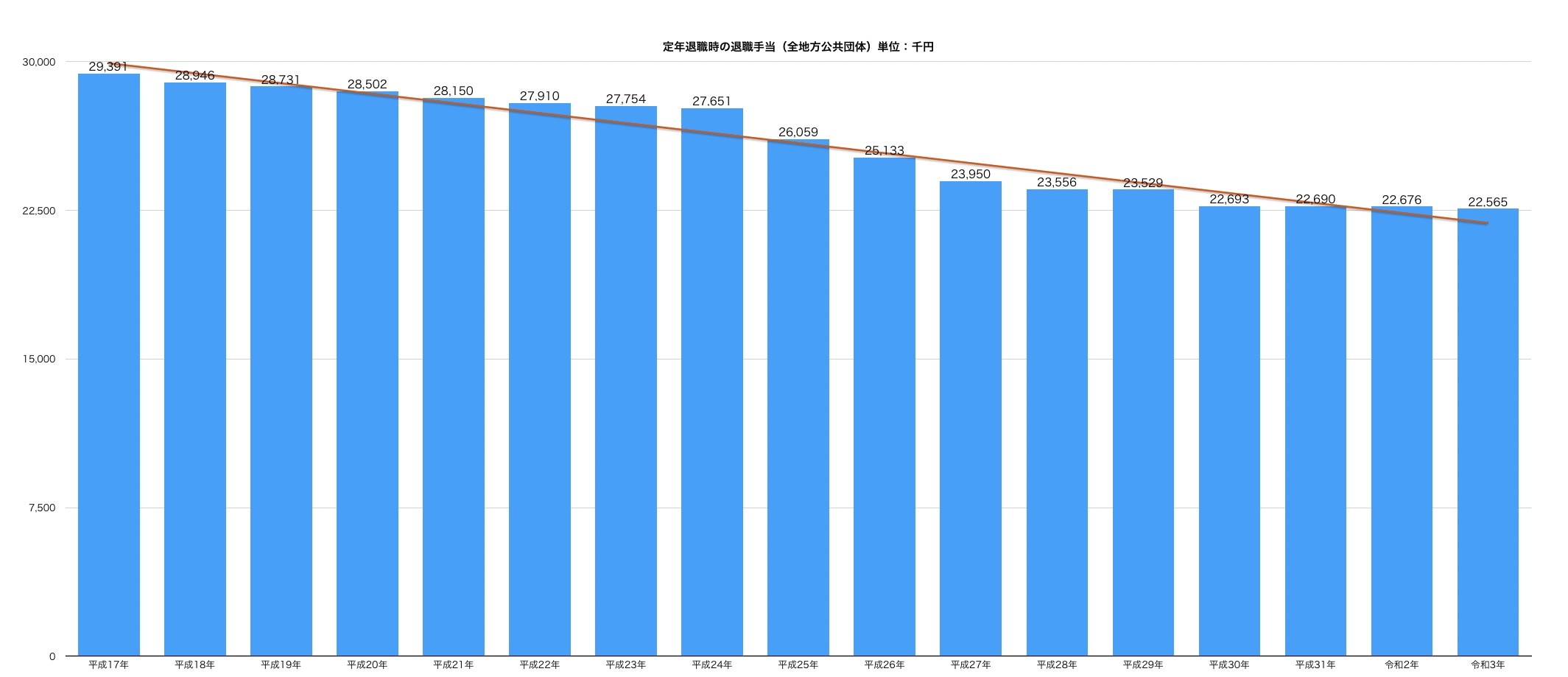

公立教員の退職金の推移

定年退職者なら約2,200万円

「おっ、高い!」と感じられた方もいるでしょう。

しかし、17年前と比べて約680万円も少なく減少傾向にあります。

残念ではありますが、大卒から定年まで約40年働いても、もらえる退職金は下がり続けているのが現実です。

退職金の公式

退職金を決める4つの要素

- 勤続年数

- 退職理由

- 退職時の月給

- 調整額

勤続年数とは、教員として働いた年数ですね。

退職理由は、自己都合退職(普通退職)もしくは定年退職(勧奨退職)などです。

退職時の月給は、給与明細を見ると分かりますね。

調整額は、役職と勤続年数が関係します。

4つを覚えておこう!

教員の退職金の公式

基本額(退職時給料月額×支給率)+調整額

これだけです!!

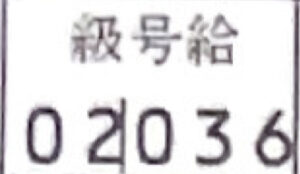

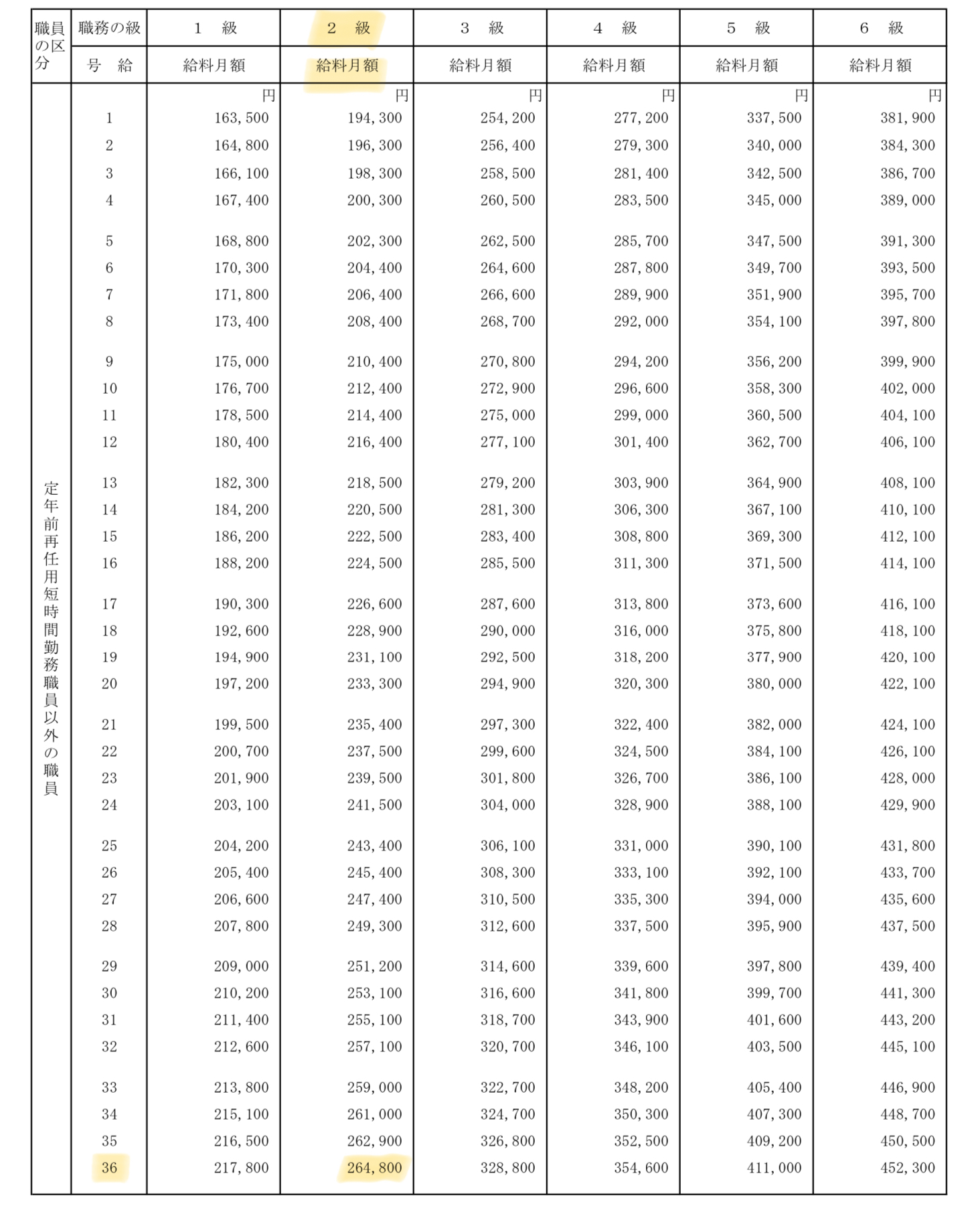

はじめに基本額の退職時給料月額は、以下の順番でわかります。

- 給与支給明細書から「○号〇〇級」を探す

- 自治体ごとに異なるため、「〇〇県職員 給与表」と検索する

※1号級(講師) 2号級(教諭) 3号級(教頭) 4号級(校長)

↓↓↓

次に基本額の支給率は、以下の順でわかります。

- 自分の勤続年数を計算する

- 自己都合なら赤に進む

- 11年未満ならオレンジに進む

- 11年以上25年未満なら緑に進む

- 25年以上なら黄色に進む

- 支給率を見つける

- 支給率は、退職理由と勤続年数で変わる

- 教員(地方公務員)も国家公務員と同じ計算方法を採用する

ただし、勤続年数に含まれない期間があるので注意してください。

簡単にまとめると以下のとおりです。

〈2分の1の期間を除算〉

- 私傷病(業務を原因としない病気や怪我で就業できずに休んだ期間)

- 刑事休職(刑事事件によって起訴され、休職を命じられて休んだ期間)

- 研究休職(自発的に職場を離れて、大学や国際貢献活動を行なった期間)

- 懲戒処分による停職期間育児休業期間(子が1歳に達した日の属する月までの期間は3分の1)

〈全ての期間を除算〉

- 職員団体の専従休職期間(登録された職員団体の業務に当たるための期間)

- 自己啓発休業期間(国際貢献活動、大学等課程の履修期間)

- 配偶者同行休業期間(配偶者の転勤に同行を希望する職員に対する休業期間)

ここまでが基本額についての内容だね!

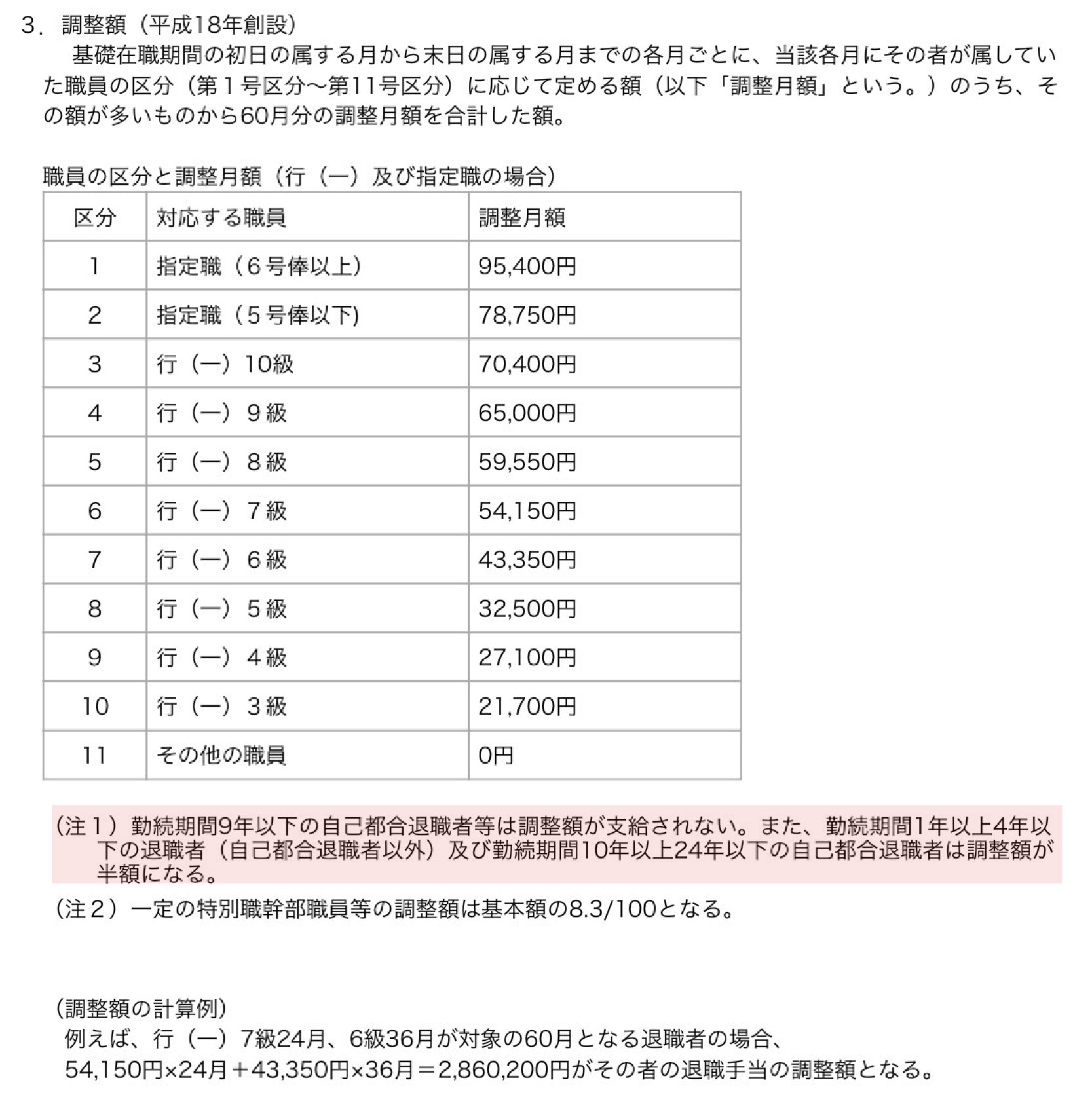

最後に、調整額は以下の3つで決まります。

- 役職

- 勤続年数

- 退職理由

上図のように、退職時の職員に区分によって調整額が異なります。

ただし、調整額は勤続年数と退職理由によって変わります。

〈調整額が0円〉

・勤続年数10年未満の自己都合退職者

〈調整額が半分〉

・勤続年数1〜4年以下(自己都合退職者以外)

・勤続年数10〜24年以下の自己都合退職者

このように自己都合退職だと、調整額がぐんと減ります。

ここまでが調整額の内容だね!

退職金シュミレーションと早見表

私(2号36級)が今辞めたときの退職金を計算してみました。

- 退職日給料月額264,800円

- 勤続年数9年→支給率4.5198

- 退職理由:自己都合

- 調整額0円

264,800円×4.5198+0円=1,196,843円

くらいと推定できますね。

意外と少ないね。

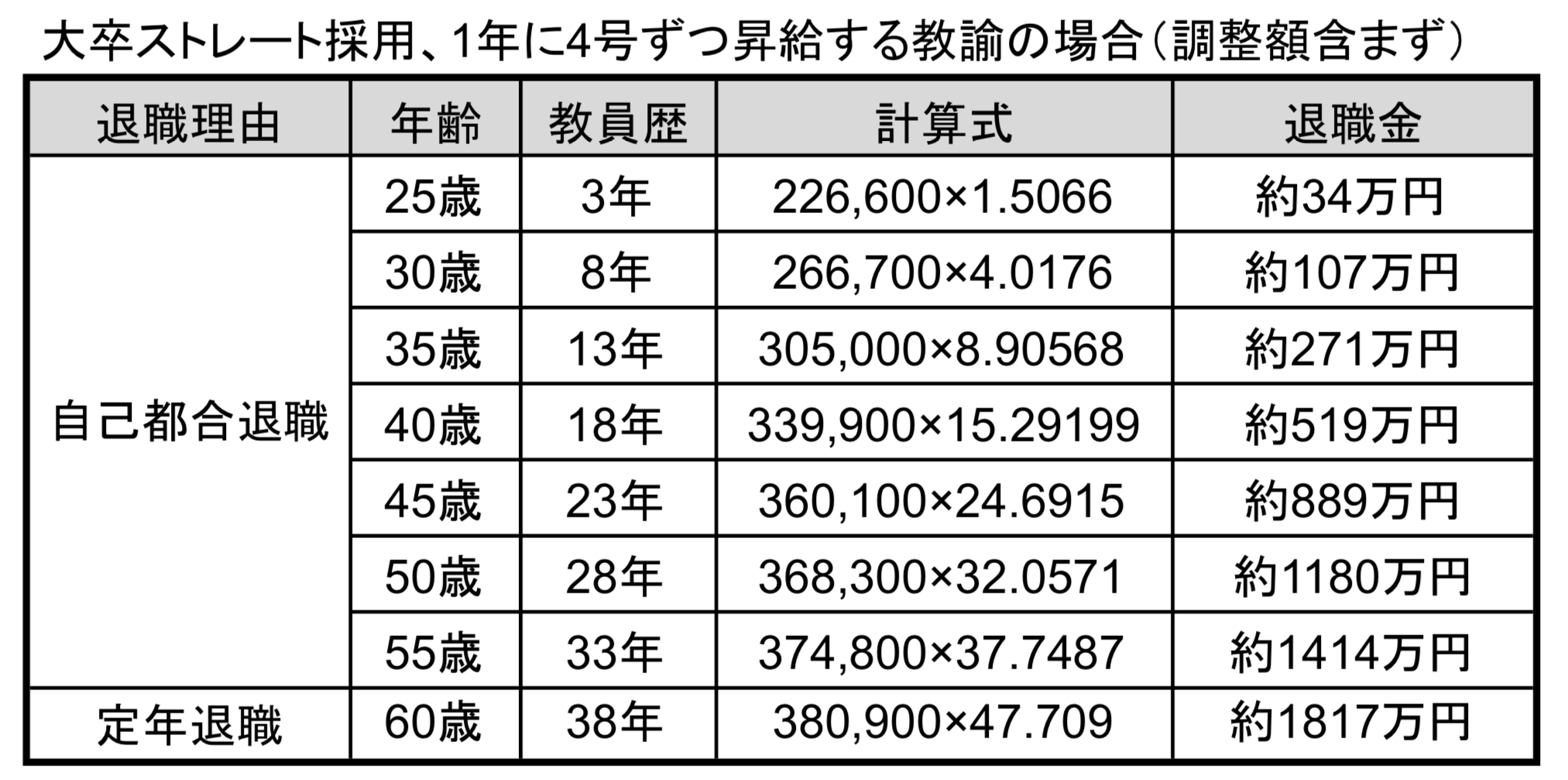

早見表もぜひご覧ください。

教員の退職金と税金

現年分離課税

税金面で配慮される

私たちの給料やボーナスからは、毎回税金が引かれています。

退職金も課税対象ですが、以下のようなお金として考えている人も多いですよね。

- 起業や独立の開業資金

- 老後を過ごすためのお金

- 退職後の生活費の足しにするお金

もし、退職金からたくさんの税金が取られたらいかがですか?

大切なお金を失いたくないですし、せっかく辞めたのに再就職するのもイヤですよね。

こうした納税者の負担を避けるために、退職金は分離課税となっています。

つまり、給料やボーナスなどの普段の税金(総合課税)と分けて課税されるのです。

さらに、退職金を受け取るときに「住民税」も合わせて支払います。

(本来はその年の所得をもとに翌年回収されます。)

退職金は給料とは別の課税でよかった。

徴収される税金の計算方法

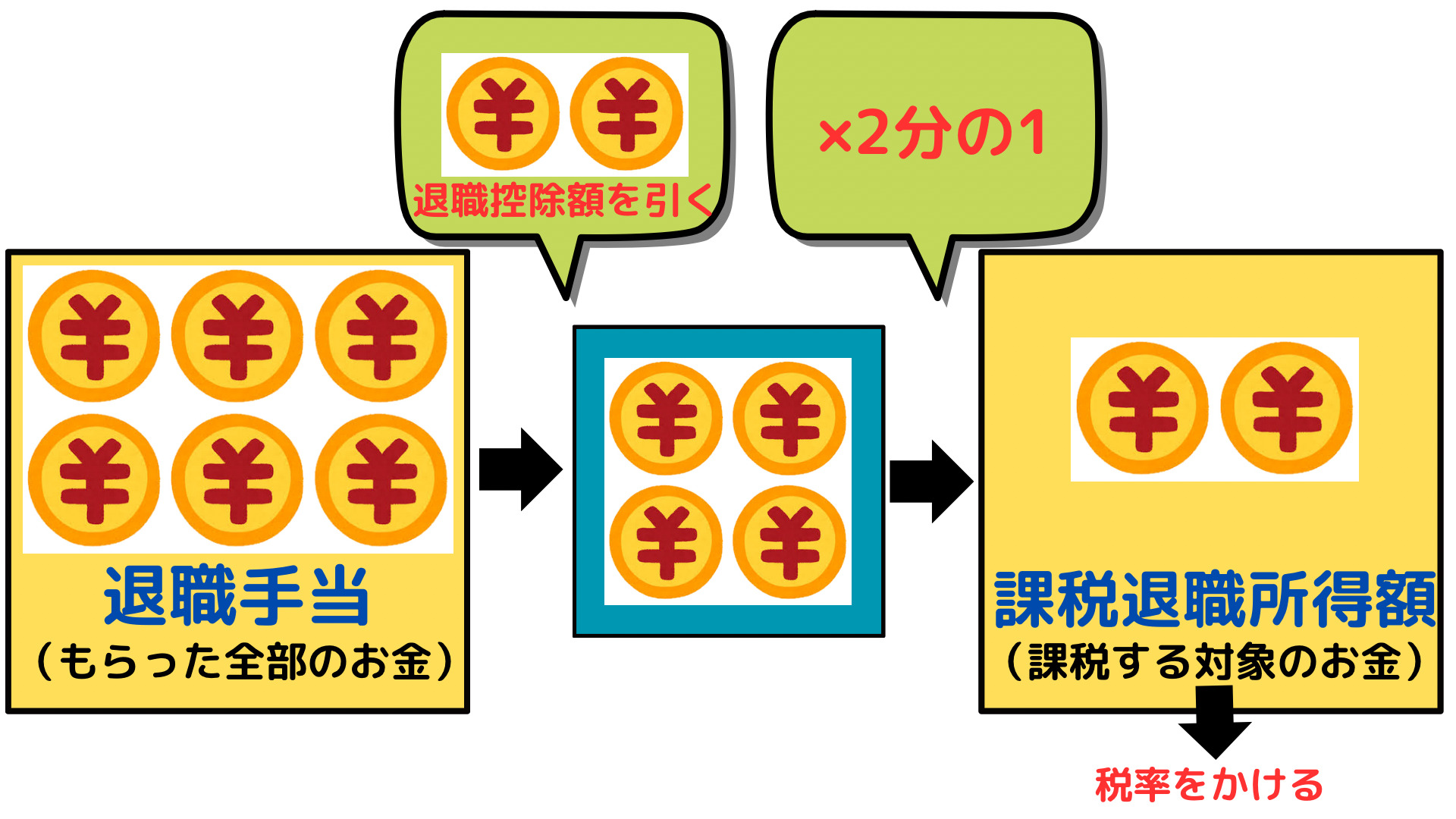

課税退職所得額=(退職手当ー退職控除額)×2分の1

課税退職所得額とは、最終的に課税するお金のことです。

退職金すべてから徴収されるわけではありません。

税金負担を減らすために、以下の順に求めます。

- 退職手当から退職控除額を差し引く

- 差し引き後のお金に2分の1をかける

- 課税退職所得額に税率をかける

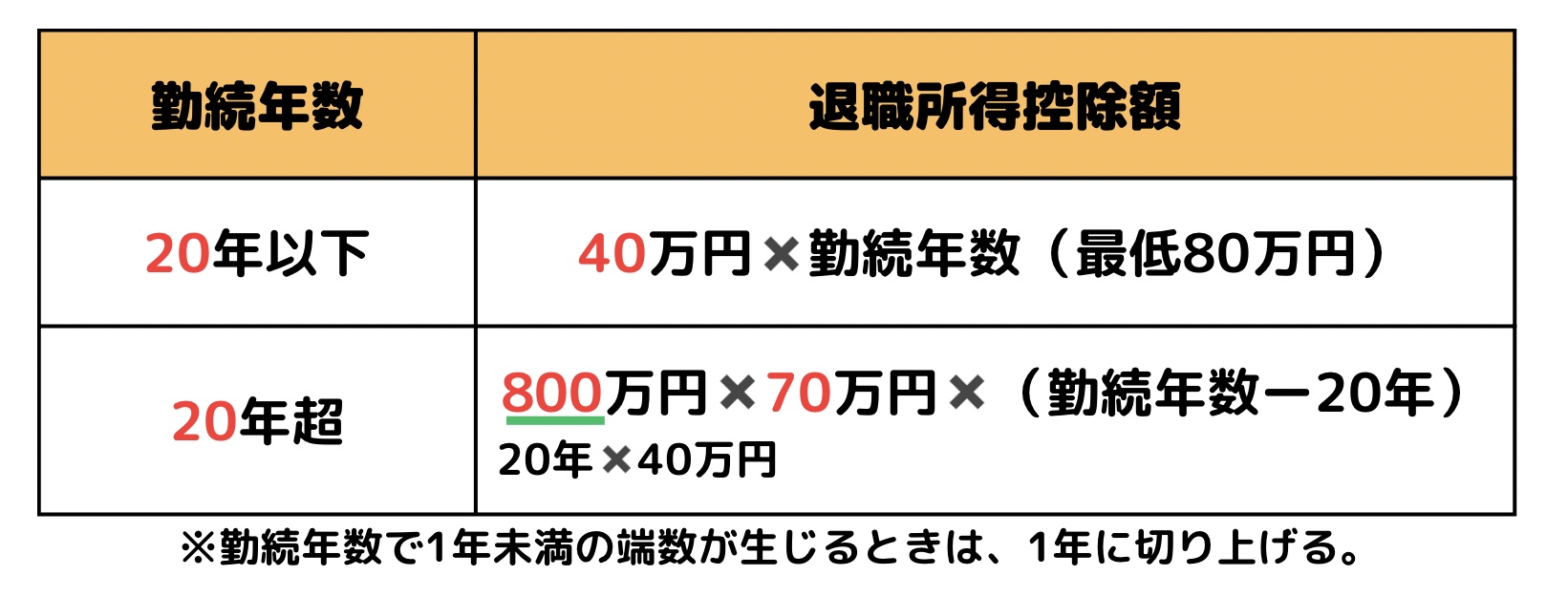

なお、退職控除額は以下のように求められます。

こうしたことから、退職控除額が大きく、課税退職所得額が小さいほど税負担が軽くなります。

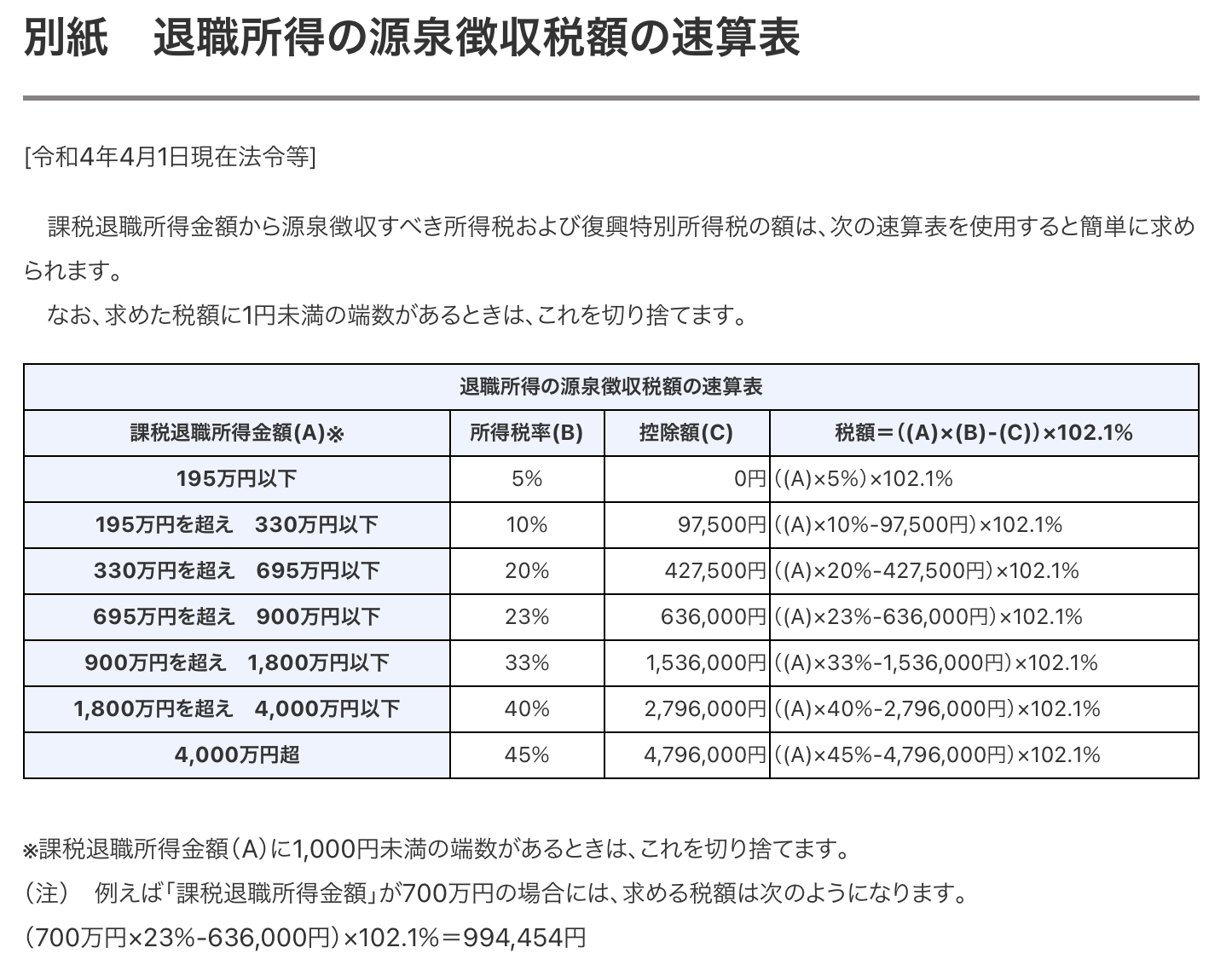

課税退職所得額にかける税率は以下のとおりです。

意外と簡単に計算できそうだね!

教員の退職金 Q&A

Q 退職金はいつもらえる?

3月31日付けで退職なら4月末

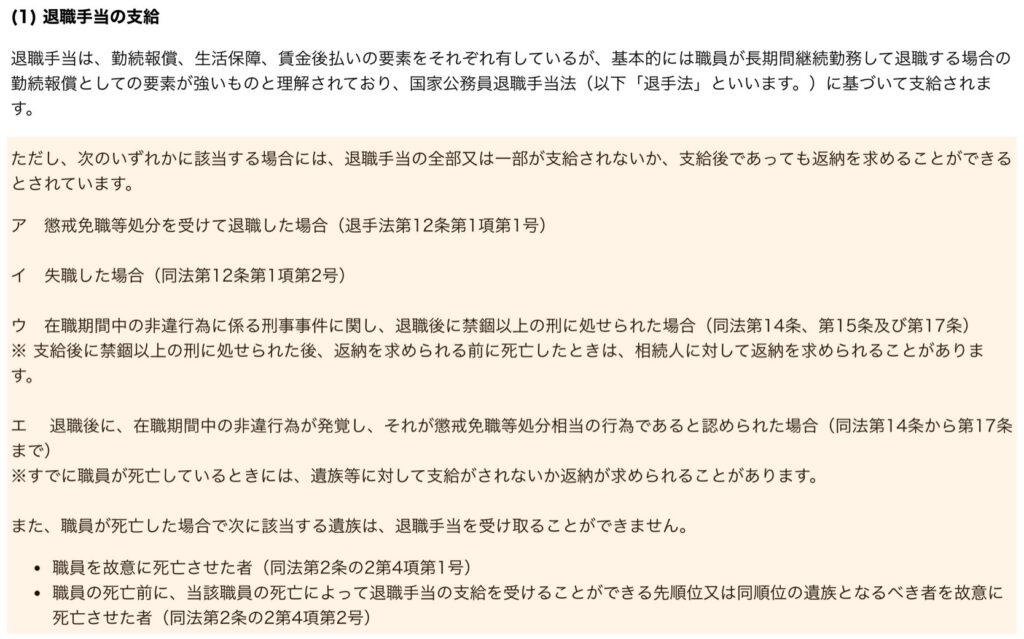

Q 退職金がもらえないことはある?

場合によってはある

以下の場合もらうことができません。

悪いことをしなければ大丈夫だね!

Q 退職金の注意点はあるのか?

あり→退職所得の受給に関する申告書は提出する

退職手当をもらうときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうか選びます。

この選択で、確定申告をする必要があるかどうかが決まります。

【提出した場合=確定申告不要】

退職金の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収(自動引落とし)される。

【提出しなかった場合=確定申告必要】

退職金に応じて一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の源泉徴収されるので、確定申告をして支払い過ぎた税金(適正な税額との差額)を取り戻す必要がある。

詳しくは事務員に聞いてみましょう!

Q 退職金を多くもらうためには?

以下の条件に当てはまれば、退職金を増やすことができます。

- 管理職である

- 人事評価が高く、号級も高め

- 勤続10年目(調整額が増えるから)

- 勤続25年目(調整額が2倍になるから)

- 勧奨退職者(上乗せ分があるから)

役職や勤続年数、人事評価がポイントね。

【一体いくら?】 教員の退職金の計算方法とシュミレーション結果|早見表付き|まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

【一体いくら?】 教員の退職金の計算方法とシュミレーション結果|早見表付きについていかがでしたか?

「自分の退職金の計算方法が分かった。」

「思っていたよりも少なくてびっくりした。」

「退職後のお金を早めに準備しておこう。」

などと、みなさんの思考や行動が変わりましたらうれしいです。

一方で、

「私の退職金を計算してほしい。」

「辞め時を一緒に考えてほしい。」

以上、教員まめたでした。

またお会いしましょう!

Twitterでも毎日発信しています。よろしければ、教員まめたのフォローをお願いします!